Se sabe que

antes de hacerlo por el aire, el sonido se propaga por el éter; este quinto

elemento o quintaesencia hermética, es el origen de los cuatro restantes. Por

su extrema rarificación inmaterial, superior a la del fuego, con el que a veces

se lo identifica, el éter es el vehículo por excelencia de la luz inteligible y

el sonido inaudible, cuya naturaleza vibratoria hace ser a todos los elementos

una sola y misma cosa, antes de diversificarse a través de los sentidos hasta

el mundo exterior. Por su extrema plasticidad, pureza, y receptividad

absolutas, la Tradición también ha asimilado simbólicamente este elemento al

agua, la sustancia universal. De ahí que la concha marina, cuya forma nos

recuerda al yoni femenino y a la oreja humana, sea el

representante unánime (como las conchas de agua bendita de los templos

cristianos) del poder purificador, productivo y "generativo" de este

supra-elemento divino.

Es de sobra

conocida la leyenda que hace de las conchas las conservadoras del sonido del

mar. Esta propagación se realiza en forma ondulatoria, de lo que la espiral es

símbolo por excelencia. Diremos además que este símbolo está estrechamente

vinculado al logaritmo pentagramático del crecimiento de los seres vivos, lo

que explica la estructura espiral misma de las conchas y caracoles, así como la

del ácido desoxirribonucleico que preside la cadena genética, y también otros

muchos ejemplos que omitiremos de momento.

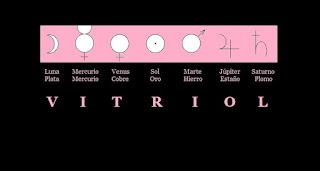

La medicina

pitagórica atribuía a la música un poder terapéutico por excelencia. De ello

también nos da referencia la Alquimia, cuando hace coincidir los centros

musicales con los centros sutiles, y éstos con las octavas del microcosmos

humano. Así vemos cómo la música, encarada desde una perspectiva sagrada, es

mucho más de lo que parece. Y también que las naturalezas del tiempo y el

espacio, del agua y el fuego, unidas indisolublemente en el éter, origen de su

vida, siendo fundamentalmente distintas, se tocan en un punto en donde, sin

confundirse, se funden en una Armonía Unica y Universal.

Sócrates, en

boca de Platón, confirma a las Musas como las primeras protectoras del arte de

la música, de quienes ella recibió su nombre. Como ya hemos afirmado, el tiempo

y el espacio se relacionan mutuamente a través del movimiento, y éste no es

sino la expresión dinámica o rítmica de una armonía cuyos modelos son los

números. Ritmo y proporción, asimilados respectivamente al tiempo y al espacio,

son la métrica por la cual ambos quedan recíprocamente ordenados, conformando

la presencia viva de aquella misma armonía que se da por igual en el cielo y en

la tierra. La propia geometría (geo = tierra, metría =

medida) que ordena idealmente el espacio, está virtualmente implícita en la

música como relación métrica de sus intervalos. Armonía, número y movimiento

son pues términos equivalentes y mutables entre sí, en cuanto se refieren a una

misma realidad, ya sea la arquitectura sutil y musical del cosmos, el ritmo respiratorio,

las pulsaciones del corazón o el compás alterno de las fases diurna y nocturna

del día.

El hombre

especialmente recibe con más intensidad que ningún otro ser terrestre el ritmo

pulsatorio de la existencia, lo cual, en un sentido, lo convierte en el más

capaz de reproducirlo. De naturaleza musical está hecha el alma humana y su

inteligencia, ya que son ellas las que captan las sutiles relaciones entre las

cosas; la maravillosa articulación que a todas las mantiene unidas, con sus

matices, en un todo indivisible que se va revelando a medida que la unidad y la

armonía se imponen a nuestro caos particular.

En el hombre, como en un pequeño instrumento en manos de un músico invisible, según se nos dice en el hermetismo antiguo y del Renacimiento, se dan cita todas las potencias, virtudes y ritmos del universo, homologadas o en diapasón con la naturaleza de su estado. Sin embargo no siempre es consciente de ello, ya que su diapasón particular no está en general ritmado al tono universal. Programa Agartha